Créditos: UmQueTenha

Um blog de informações culturais, políticas e sociais, fazendo o contra ponto à mídia de esgoto.

sexta-feira, 8 de abril de 2011

Especialista americano em segurança nas escolas: Cuidado com análises precipitadas!

por Heloisa Villela, de Washington no Viomundo

Os Estados Unidos têm uma longa lista de massacres e incidentes com

armas de fogo em escolas. Columbine, no Colorado, ou a Politécnica, da

Virgínia, são alguns dos exemplos mais conhecidos e dramáticos com

grande número de mortos. A necessidade de evitar que novas mortes

aconteçam no lugar que as crianças têm que frequentar todos os dias, e

onde devem estar seguras, provocou uma parceria entre o Serviço Secreto e

a Secretaria de Educação. Um estudo aprofundado e feito longe do calor

do momento.

William Modzeleski, Sub-Secretário de Educação para a Segurança das

Escolas, participou do grupo que elaborou o estudo entitulado

“Implicações para a prevenção de ataques em escolas dos Estados Unidos”.

Ele é taxativo: não existe um perfil padrão dos atiradores e diz que é

fundamental ouvir os jovens e crianças. Ele também afirmou que as

primeiras avaliações e os relatos da imprensa, no momento da tragédia,

sempre contém muitos erros.

O estudo, do qual ele é coautor, se concentrou em incidentes

registrados em escolas do Jardim da Infância, de Ensino Fundamental e

Ensino Médio. Entrevistei William Modzeleski no dia em que aconteceu o

massacre na escola de Realengo, no Rio. Um pequeno trecho da entrevista

foi ao ar no Jornal da Record, no mesmo dia. Aqui, a entrevista completa para o Viomundo:

Heloisa Villela:Quando e por que foi feito esse estudo?

William Modzeleski: O estudo foi feito depois de

1999, depois do que aconteceu em Columbine, no Colorado, como um

desdobramento. O Serviço Secreto tinha terminado um estudo sobre

tentativas de assassinato das pessoas que eles tem que proteger – o

Presidente e o Vice-Presidente. Então, o diretor do Serviço Secreto

procurou o Secretário de Educação na época, Richar Riley, e disse que

podia nos emprestar o pessoal dele para nos ajudar a fazer um estudo

sobre as pessoas que estavam indo às escolas matar crianças. Naquele

momento, em 99, tínhamos passado por vários incidentes. Columbine não

foi o primeiro nem o último. O Departamento de Educação aprovou a idéia.

Então, analisamos 37 casos, 41 indivíduos que entraram em escolas entre

1974 e 1999 e fizeram o que chamamos de ataques que tinham as escolas

como alvo. São incidentes em que o indivíduo seleciona a escola alvo. De

antemão, quer fazer algo, entrar na escola, atirar ou detonar bombas.

Não olhamos apenas os arquivos dos casos mas também entrevistamos 10 das

pessoas que participaram desses ataques.E o que aconteceu no seu país,

agora, é comum aqui: a pessoa que ataca acaba cometendo suicídio logo

depois ou durante o incidente.

Heloisa Villela: Quais foram as conclusões do estudo?

William Modzeleski: Uma das nossas conclusões foi

que esses ataques não são impulsivos. Não acontecem num momento de

explosão. Começam com um pensamento, depois o atirador desenvolve um

plano, o meio de levar ele a cabo: comprar uma arma, ou o que quer que

seja que precise. Em geral, existe um prazo de planejamento que pode ser

de algumas semanas, alguns meses e, como no caso de Columbine, pode

levar mais de um ano. O que nós percebemos é que existe um período de

tempo em que podemos interferir e agir.

Heloisa Villela: E o que mais?

William Modzeleski: A segunda

descoberta foi que, em sua maioria, os agressores não eram pessoas

isoladas que ninguém conhecia. Eram pessoas conhecidas na comunidade,

que os professores sabiam que tinham problemas e que ninguém fez nada. E

mais: quase todos contaram a outras pessoas o que íam fazer. Não

guardaram segredo. Quase todos os agressores estavam na faixa dos 13 aos

19 anos. E a maioria dos adolescentes têm dificuldade de manter

segredo. Eles falam com outras pessoas. Também descobrimos que, mesmo

depois de contarem a outras pessoas que íam atirar e matar na escola,

essas pessoas não contaram para mais ninguém e simplesmente não

acreditaram.

Heloisa Villela: O que existe de comum entre esses jovens?

William Modzeleski:Vimos que quase todos passaram

por algum evento traumático. E não se pode pensar nisso com a cabeça de

um adulto e sim com a mentalidade de um jovem porque o que afeta os

adolescentes é muito diferente. Alguns perderam a namorada, outros não

conseguiram vaga na universidade, tiveram notas baixas. ¾ das crianças

atravessaram situações constantes de agressão na escola. Como vítimas

e/ou como agressoras. É mais um sinal que deve ser observado. Agora, o

que nós descobrimos e surpreende muita gente é que não existe perfil

padrão do jovem que faz isso. Muita gente gostaria que disséssemos:

“esses assassinos são todos homens, tem uma determinada idade, se

parecem com este ou aquele perfil, se vestem assim ou assado”. Mas

descobrimos que são todos diferentes. Alguns tem boas notas outros não.

Alguns tem problemas de comportamento na escola e outros não.

Heloisa Villela:E são todos homens?

William Modzeleski:Até o momento em que terminamos o

estudo, sim. Mas depois que concluímos, houve um caso de uma mulher, na

Pensilvânia, e descobrimos, depois, casos envolvendo alunas do sexo

feminino que tentaram matar colegas, na escola, em 1970, na Califórnia.

Então, não existe perfil. É mais um problema de comportamento do que de

aparência e características. Como agem, o que falam, o que fazem? Muitas

dessas crianças fizeram ameaças, falaram em atirar, desenharam cenas,

tiveram atitudes violentas. Deram vários sinais e nós ignoramos.

Heloisa Villela: Sexo, raça, religião,

doenças mentais, nada disso é luz vermelha que dever ser observada? O

rapaz da Virgínia Tech, dizem que tinham problemas mentais, por exemplo.

William Modzeleski: É bem mais complexo… Quando

falamos de doenças mentais, por exemplo, é preciso ter outros fatores

associados a elas. Doença mental é um termo muito genério e existem

vários tipos de necessidades na área de saúde mental. Milhões de pessoas

têm necessidades na área de saúde mental nesse país. Não é nisso que

devemos prestar atenção e sim nos comportamentos relacionados com

atitudes violentas: a pessoa tem armas? Tem problemas com álcool e

drogas? Têm feito ameaças? E vimos que os atiradores apresentam esses

comportamento tenham necessidades na área de saúde mental ou não.

Heloisa Villela: O senhor disse que existe,

normalmente, uma janela, um espaço de tempo em que é possível fazer

algo. O que pode ser feito para evitar problemas como esse?

William Modzeleski: O primeiro passo é identificar

as pessoas que têm esses problemas de comportamento e entender o que são

e trabalhar dentro da comunidade para oferecer os serviços necessários.

Acompanhar o indivíduo. Acima de tudo, descobrimos que muitas dessas

crianças não têm um adulto na vida delas. Alguém com quem possam

conversar sobre os problemas que estão enfrentando. Parte do que estamos

dizendo no estudo não é apenas identificar as crianças que apresentam

esses comportamentos mas também perguntar: existe um adulto ao qual

possamos associar essa criança? Pode ser um irmão mais velho… Alguém em

quem possam confiar. Isso faz muita diferença.

Heloisa Villela: Além de encontrar um

interlocutor adulto para que essas crianças sejam ouvidas, dificultar o

acesso a armas não seria importante também?

William Modzeleski:No nosso estudo, a maioria das

pessoas que matou nas escolas, usou armas comuns, vendidas em muitos

lugares do país. Muitas dessas armas foram obtidas ilegalmente. Foram

roubadas de casa, ou da casa do vizinho. Então, é importante descobrir

como evitar que as armas caiam nas mãos dos que, legalmente, não

deveriam ter armas.

Heloisa Villela: E como fazer para facilitar o contato desses jovens com adultos que os ouçam?

William Modzeleski: Os primeiros adultos na vida das

crianças são os pais. É preciso ver se eles estão presentes e se se

comunicam. Como acontece em muitos outros países, aqui também, em muitas

famílias não existe uma mãe ou um pai que se comunique com os filhos. E

quando isso acontece, temos que criar oportunidades. Grupos e

organizações civis que estão disponíveis. Se não houver pai ou mãe, é

preciso que haja um adulto responsável.

Heloisa Villela: Pode ser um professor?

William Modzeleski:Claro! Em muitos casos, é o

professor que faz um trabalho maravilhoso de conversar com as crianças e

ir muito além das necessidades acadêmicas, tratando também dos

problemas emocionais.

Heloisa Villela: Os Estados Unidos lideram neste tipo de

problema, mas já aconteceram casos na Alemanha, na Finlândia, na Nova

Zelândia…

William Modzeleski: Deixe-me corrigir uma impressão

equivocada de que nossas escolas são lugares perigosos e que esses

incidentes acontecem com frequência… Não é o caso. Apenas 1% dos

homicídos de crianças na faixa de 5 a 18 anos acontece nas escolas.

Então, as escolas são seguras. Mas podem se tornar ainda mais seguras?

Podem. E estamos trabalhando muito para que todas as escolas do país

sejam seguras porque entendemos que as crianças não podem aprender e os

professores não podem ensinar se estiverem em um ambiente no qual sempre

sentem medo. E podemos tornar as escolas mais seguras transformando a

cultura dentro delas para que as crianças não agridam umas às outras,

para que não haja o chamado bullying. Garantindo que toda criança tenha

um adulto ao qual possa recorrer em caso de necessidade. Fazendo com

que as crianças entendam que uma arma não é o meio para resolver

problemas.

Heloisa Villela: Então, não é instalando detectores de metais…

William Modzeleski: Os detectores tem seu lugar em

algumas escolas. Não devem ser a única medida porque as crianças não

podem conversar com detectores de metais. Mas depende muito das

condições e dos problemas que a escola enfrenta. Se é uma escola que

nunca teve problema com armas, por que ter um detector de metais? Mas se

você fez um levantamento e viu que muitos alunos têm problemas com

drogas, você precisa de um programa de drogas. Muitos adolescentes tem

problemas sociais, tem problemas com namorados… É o fator humano!

Heloisa Villela: E por que esses atiradores fazem a escola de alvo?

William Modzeleski:De acordo com as entrevistas que

fizemos, é porque foi na escola que sofreram algo. Onde se sentiram

provocados, agredidos, onde estão as pessoas que, na cabeça deles, os

estavam perseguidos. É uma escolha lógica.

Heloisa Villela: Que medidas estão sendo tomadas para tornar as escolas americanas mais seguras?

William Modzeleski:Antes de mais nada, reconhecer e

entender qual é o problema. Há 20 anos achávamos que as escolas

precisavam de programas e começamos a fazer vários. Prevenção de

violência, de drogas. Mas não tínhamos uma compreensão do problema.

Agora, estamos empurrando as escolas para que tenham um entendimento

melhor dos problemas. Que façam pesquisas, falem com as crianças e

levantem informações porque enquanto não fazem isso, não podem

desenvolver programas. Uma coisa que encorajamos muito é para que

re-examinem suas políticas para ver se são muito punitivas. Você expulsa

a criança por qualquer motivo ou oferece alternativas? Pedimos a todas

as escolas do país que desenvolvam parcerias com a comunidade. Com os

serviços de saúde mental, com a polícia local. Se o principal problema

da escola é bullying, é preciso mudar a cultura da escola.

Heloisa Villela: No caso do Brasil, considerando que cada

país é um país e cada cultura é uma cultura, o que o senhor diria às

autoridades brasileiras, que tipo de alerta ofereceria?

William Modzeleski:Não sei muito sobre o caso do

Brasil. É difícil falar. Mas acho que devem fazer o mesmo que fizemos

aqui: primeiro, tentar entender o que está acontecendo. Depois vai poder

desenhar algum programa. Mas acho que não é por causa de um incidente

que você vai traçar política. Pode ser apenas uma aberração. Antes de

pensar em criar qualquer política, é preciso entender melhor o que

aconteceu.

Nota: Nos casos analisados pelo estudo, 76% dos

atiradores eram brancos, 12% Afro-Americanos, 5% hispânicos, 2%

Native-Alaskans, 2% Native-Americans e 2% Asiáticos.

As origens da expressão “politicamente correto”

Se pudéssemos resumir de forma simplificada a grande descoberta dos estudos

da linguagem no século XX, o resumo seria: a língua não é um instrumento neutro.

Dito assim, parece à toa. Mas quando desempacotamos as premissas e conclusões

que se desprendem desse enunciado, algumas consequências se impõem para a

prática política de esquerda. Não se trata só de que os sujeitos que se utilizam

da linguagem não são neutros, mas que os próprios vocábulos, estruturas e

entonações da língua trazem consigo uma história carregada de sentidos culturais

e políticos. Não é do interesse dos que lutam ao lado dos mais fracos ignorar ou

minimizar essa história.

A expressão “politicamente correto” se firmou na língua inglesa como parte de uma ofensiva da direita estadunidense nas chamadas guerras culturais dos anos 1980 e 1990. Embora haja ocorrências da expressão em textos da New Left (a Nova Esquerda), foi naquelas batalhas que o termo passou a funcionar como designação de um suposto autoritarismo policialesco da esquerda no uso da linguagem. A esfera do politicamente correto abrangeria classe, raça, gênero, orientação sexual, nacionalidade, descapacitação e outros marcadores de subalternidade. Mas, sem dúvida, o exemplo paradigmático sempre foi racial.

Enquanto parte significativa dos negros dos EUA passava a utilizar, como autodescrição, o termo “afro-americano” — sob a lógica de que preferiam identificar-se pela cultura de origem, e não pela cor da pele —, o conservadorismo realizava simpósios como “Correção Política e Estudos Culturais”, promovido pela Conferência das Humanidades Ocidentais, em Berkeley, em 1990. O colóquio se propunha a examinar “qual o efeito que tem sobre a pesquisa acadêmica a pressão para se conformar a ideias atualmente na moda”. Tomava corpo a bem sucedida estratégia da direita nas guerras culturais. Partia-se de uma premissa jamais demonstrada, a “pressão” para que se adotassem expressões “politicamente corretas”. No mundo realmente existente, não se tinha notícia de grandes pressões do movimento negro sobre quem fosse para que se abandonasse o termo “black” por “African-American”. Não se tinha notícia de que ninguém tivesse sofrido dano considerável por não usar “ele ou ela” (ao invés de somente “ele”) em frases com sujeito de gênero indeterminado. Mas o mero ato de se explorar a possibilidade de uma nomenclatura alternativa, mais conforme à identidade reclamada pela comunidade, no caso racial, mais inclusiva e menos discriminatória, no caso dos pressupostos sexistas da língua, já oferecia o arremedo de bicho-papão a partir do qual a direita dos EUA desenvolveria sua tática favorita: silenciar o outro enquanto se faz de vítima oprimida. O coroamento dessa tática ocorreu no famoso caso da Universidade Stanford, que marcou a vitória da direita naquele debate e a consolidação da expressão “politicamente correto”.

Os currículos universitários norte-americanos incluem um curso de obras-primas ocidentais que percorre, em geral, um trajeto que vai de Homero (ou Platão) a Nietzsche. Esses autores também são lidos numa série de outros cursos que, em Stanford, compõem as grades dentro das quais o aluno pode cumprir os requisitos de humanas. Em março de 1988, o Senado de Stanford decidiu aprovar uma proposta de substituição de um desses cursos de cultura ocidental, em uma das grades, por um curso intitulado “Culturas e valores”, de cunho comparativo, no qual se incluíam textos “não-ocidentais” como os do ensaísta antilhano Frantz Fanon e da ativista indígena guatemalteca Rigoberta Menchú.

Dentro de Stanford, a implantação do novo currículo foi absolutamente tranquila, num debate já informado por anos de reflexão sobre a necessidade de oferecer outras versões sobre a modernidade. A votação no Senado foi normal. A defesa do projeto foi ligeiramente politizada por grupos de estudantes, mas tudo correu dentro da normalidade que se espera de uma revisão curricular como qualquer outra, exceto por um detalhe. As principais fundações da direita, grupos religiosos e o Partido Republicano acompanhavam o debate de perto. A grande imprensa passou a dedicar blocos de seus programas à “eliminação da cultura ocidental no currículo das universidades americanas”, ao “assassinato de Shakespeare e Platão” e à “intimidação de ativistas estudantis”. Estavam lançadas as sementes das guerras culturais.

Desde Watergate, a queda de Nixon e a consequente desmoralização da direita estadunidense, as forças conservadoras do país passaram a dedicar intenso esforço à vitória na luta cultural. Investiram-se milhões de dólares na construção de think tanks como a Heritage Foundation. Os neo-conservadores sabiam que era no terreno da cultura que se jogaria a cartada decisiva. Em 1988, a direita republicana concluía oito anos de controle sobre a Casa Branca, acabava de estrangular a revolução centro-americana, estava pronta para presenciar a queda do comunismo e identificava na cultura a nova guerra que deveria vencer. William Bennett (ex-secretário de Educação no governo Reagan), Herbert London (fundador do Instituto Hudson, um think tank de direita), Allan Bloom, autor de O fechamento da mente americana, e Dinesh D’Souza, autor de Illiberal Education, passariam a acusar Stanford de jogar no lixo a cultura ocidental. O livro de D’Souza atacava especialmente a incorporação do testemunho de Rigoberta Menchú, ativista guatemalteca de etnia maia-quiché que aprendeu espanhol já adulta e narrou sua história de vida à antropóloga franco-venezuelana Elizabeth Burgos. O relato é indissociável das atrocidades cometidas na guerra civil da Guatemala nos anos 1970 e 1980, de responsabilidade de uma ditadura financiada pelos EUA. O que enfurecia no testemunho de Menchú era que, ao ser incluído num currículo universitário de culturas ocidentais, ele dava uma resposta aos que idealizam o Ocidente ou “os valores ocidentais” como cavalos de batalha. O livro implicitamente dizia: O Ocidente é isto aqui também, é atrocidade também. No entanto, a versão do episódio Stanford apresentada nas redes televisivas e em revistas como Time e Newsweek se limitava a replicar as fundações de direita: a universidade estava “eliminando a cultura ocidental” do currículo e “matando” Platão e Shakespeare.

De lá para cá, a expressão “politicamente correto” virou moeda corrente no Brasil. Com frequência, a mera menção de algum episódio que envolva racismo, homofobia, sexismo ou xenofobia é desqualificada com referência ao termo, que estaria nos impedindo de sermos nós mesmos. É como se “politicamente correto” fosse um ser com vontade própria, um movimento, um sujeito dotado de consciência. No mundo realmente existente, ele é apenas isto: um sintagma sem referente, um balão de ensaio, uma cortina de fumaça, uma tutameia. Não interessa às forças de esquerda perpetuar a confusão.

Este artigo é parte integrante da edição 96 da revista Fórum.via Sul21

A expressão “politicamente correto” se firmou na língua inglesa como parte de uma ofensiva da direita estadunidense nas chamadas guerras culturais dos anos 1980 e 1990. Embora haja ocorrências da expressão em textos da New Left (a Nova Esquerda), foi naquelas batalhas que o termo passou a funcionar como designação de um suposto autoritarismo policialesco da esquerda no uso da linguagem. A esfera do politicamente correto abrangeria classe, raça, gênero, orientação sexual, nacionalidade, descapacitação e outros marcadores de subalternidade. Mas, sem dúvida, o exemplo paradigmático sempre foi racial.

Enquanto parte significativa dos negros dos EUA passava a utilizar, como autodescrição, o termo “afro-americano” — sob a lógica de que preferiam identificar-se pela cultura de origem, e não pela cor da pele —, o conservadorismo realizava simpósios como “Correção Política e Estudos Culturais”, promovido pela Conferência das Humanidades Ocidentais, em Berkeley, em 1990. O colóquio se propunha a examinar “qual o efeito que tem sobre a pesquisa acadêmica a pressão para se conformar a ideias atualmente na moda”. Tomava corpo a bem sucedida estratégia da direita nas guerras culturais. Partia-se de uma premissa jamais demonstrada, a “pressão” para que se adotassem expressões “politicamente corretas”. No mundo realmente existente, não se tinha notícia de grandes pressões do movimento negro sobre quem fosse para que se abandonasse o termo “black” por “African-American”. Não se tinha notícia de que ninguém tivesse sofrido dano considerável por não usar “ele ou ela” (ao invés de somente “ele”) em frases com sujeito de gênero indeterminado. Mas o mero ato de se explorar a possibilidade de uma nomenclatura alternativa, mais conforme à identidade reclamada pela comunidade, no caso racial, mais inclusiva e menos discriminatória, no caso dos pressupostos sexistas da língua, já oferecia o arremedo de bicho-papão a partir do qual a direita dos EUA desenvolveria sua tática favorita: silenciar o outro enquanto se faz de vítima oprimida. O coroamento dessa tática ocorreu no famoso caso da Universidade Stanford, que marcou a vitória da direita naquele debate e a consolidação da expressão “politicamente correto”.

Os currículos universitários norte-americanos incluem um curso de obras-primas ocidentais que percorre, em geral, um trajeto que vai de Homero (ou Platão) a Nietzsche. Esses autores também são lidos numa série de outros cursos que, em Stanford, compõem as grades dentro das quais o aluno pode cumprir os requisitos de humanas. Em março de 1988, o Senado de Stanford decidiu aprovar uma proposta de substituição de um desses cursos de cultura ocidental, em uma das grades, por um curso intitulado “Culturas e valores”, de cunho comparativo, no qual se incluíam textos “não-ocidentais” como os do ensaísta antilhano Frantz Fanon e da ativista indígena guatemalteca Rigoberta Menchú.

Dentro de Stanford, a implantação do novo currículo foi absolutamente tranquila, num debate já informado por anos de reflexão sobre a necessidade de oferecer outras versões sobre a modernidade. A votação no Senado foi normal. A defesa do projeto foi ligeiramente politizada por grupos de estudantes, mas tudo correu dentro da normalidade que se espera de uma revisão curricular como qualquer outra, exceto por um detalhe. As principais fundações da direita, grupos religiosos e o Partido Republicano acompanhavam o debate de perto. A grande imprensa passou a dedicar blocos de seus programas à “eliminação da cultura ocidental no currículo das universidades americanas”, ao “assassinato de Shakespeare e Platão” e à “intimidação de ativistas estudantis”. Estavam lançadas as sementes das guerras culturais.

Desde Watergate, a queda de Nixon e a consequente desmoralização da direita estadunidense, as forças conservadoras do país passaram a dedicar intenso esforço à vitória na luta cultural. Investiram-se milhões de dólares na construção de think tanks como a Heritage Foundation. Os neo-conservadores sabiam que era no terreno da cultura que se jogaria a cartada decisiva. Em 1988, a direita republicana concluía oito anos de controle sobre a Casa Branca, acabava de estrangular a revolução centro-americana, estava pronta para presenciar a queda do comunismo e identificava na cultura a nova guerra que deveria vencer. William Bennett (ex-secretário de Educação no governo Reagan), Herbert London (fundador do Instituto Hudson, um think tank de direita), Allan Bloom, autor de O fechamento da mente americana, e Dinesh D’Souza, autor de Illiberal Education, passariam a acusar Stanford de jogar no lixo a cultura ocidental. O livro de D’Souza atacava especialmente a incorporação do testemunho de Rigoberta Menchú, ativista guatemalteca de etnia maia-quiché que aprendeu espanhol já adulta e narrou sua história de vida à antropóloga franco-venezuelana Elizabeth Burgos. O relato é indissociável das atrocidades cometidas na guerra civil da Guatemala nos anos 1970 e 1980, de responsabilidade de uma ditadura financiada pelos EUA. O que enfurecia no testemunho de Menchú era que, ao ser incluído num currículo universitário de culturas ocidentais, ele dava uma resposta aos que idealizam o Ocidente ou “os valores ocidentais” como cavalos de batalha. O livro implicitamente dizia: O Ocidente é isto aqui também, é atrocidade também. No entanto, a versão do episódio Stanford apresentada nas redes televisivas e em revistas como Time e Newsweek se limitava a replicar as fundações de direita: a universidade estava “eliminando a cultura ocidental” do currículo e “matando” Platão e Shakespeare.

De lá para cá, a expressão “politicamente correto” virou moeda corrente no Brasil. Com frequência, a mera menção de algum episódio que envolva racismo, homofobia, sexismo ou xenofobia é desqualificada com referência ao termo, que estaria nos impedindo de sermos nós mesmos. É como se “politicamente correto” fosse um ser com vontade própria, um movimento, um sujeito dotado de consciência. No mundo realmente existente, ele é apenas isto: um sintagma sem referente, um balão de ensaio, uma cortina de fumaça, uma tutameia. Não interessa às forças de esquerda perpetuar a confusão.

Este artigo é parte integrante da edição 96 da revista Fórum.via Sul21

Criança, entre livros e TV

Frei Betto, recebido por email

Foi o psicanalista José Ângelo Gaiarsa, um dos mestres de

meu irmão Léo, também terapeuta, que me despertou para as obras de Glenn e

Janet Doman, do Instituto de Desenvolvimento Humano de Filadélfia. O casal é

especialista no aprimoramento do cérebro humano.

Os bichos homem e mulher nascem com cérebros incompletos.

Graças ao aleitamento, em três meses as proteínas dão acabamento a este órgão

que controla os nossos mínimos movimentos e faz o nosso organismo secretar

substâncias químicas que asseguram o nosso bem-estar. Ele é a base de nossa

mente e dele emana a nossa consciência. Todo o nosso conhecimento, consciente e

inconsciente, fica arquivado no cérebro.

Ao nascer, nossa malha cerebral é tecida por cerca de 100

bilhões de neurônios. Aos seis anos, metade desses neurônios desaparecem como

folhas que, no outono, se desprendem dos galhos. Por isso, a fase entre zero e

6 anos é chamada de "idade do gênio”. Não há exagero na expressão, basta

constatar que 90% de tudo que sabemos de importante à nossa condição humana

foram aprendidos até os 6 anos: andar, falar, discernir relações de parentesco,

distância e proporção; intuir situações de conforto ou risco, distinguir sabores

etc.

Ninguém precisa insistir para que seu bebê se torne um novo

Mozart que, aos 5 anos, já compunha. Mas é bom saber que a inteligência de uma

pessoa pode ser ampliada desde a vida intrauterina. Alimentos que a mãe ingere

ou rejeita na fase da gestação tendem a influir, mais tarde, na preferência

nutricional do filho. O mais importante, contudo, é suscitar as sinapses

cerebrais. E um excelente recurso chama-se leitura.

Ler para o bebê acelera seu desenvolvimento cognitivo, ainda

que se tenha a sensação de perda de tempo. Mas é importante fazê-lo interagindo

com a criança: deixar que manipule o livro, desenhe e colora as figuras,

complete a história e responda a indagações. Uma criança familiarizada desde

cedo com livros terá, sem dúvida, linguagem mais enriquecida, mais facilidade

de alfabetização e melhor desempenho escolar.

A vantagem da leitura sobre a TV é que, frente ao monitor, a

criança permanece inteiramente receptiva, sem condições de interagir com o

filme ou o desenho animado. De certa forma, a TV "rouba” a capacidade onírica

dela, como se sonhasse por ela.

A leitura suscita a participação da criança, obedece ao

ritmo dela e, sobretudo, fortalece os vínculos afetivos entre o leitor adulto e

a criança ouvinte. Quem de nós não guarda afetuosa recordação de avós, pais e

babás que nos contavam fantásticas histórias?

Enquanto a família e a escola querem fazer da criança uma

cidadã, a TV tende a domesticá-la como consumista. O Instituto Alana, de São

Paulo, do qual sou conselheiro, constatou que num período de 10 horas, das 8h

às 18h de 1º de outubro de 2010, foram exibidos 1.077 comerciais voltados ao

público infantil; média de 60 por hora ou 1 por minuto!

Foram anunciados 390 produtos, dos quais 295 brinquedos, 30

de vestuário, 25 de alimentos e 40 de mercadorias diversas. Média de preço: R$

160! Ora, a criança é visada pelo mercado como consumista prioritária, seja por

não possuir discernimento de valor e qualidade do produto, como também por ser

capaz de envolver afetivamente o adulto na aquisição do objeto cobiçado.

Há no Congresso mais de 200 projetos de lei propondo

restrições e até proibições de propaganda ao público infantil. Nada avança,

pois o lobby do Lobo Mau insiste em não poupar Chapeuzinho Vermelho. E quando

se fala em restrição ao uso da criança em anúncios (observe como se

multiplica!) logo os atingidos em seus lucros fazem coro: "Censura!”

Concordo com Gabriel Priolli: só há um caminho razoável e

democrático a seguir, o da regulação legal, aprovada pelo Legislativo,

fiscalizada pelo Executivo e arbitrada pelo Judiciário. E isso nada tem a ver

com censura, trata-se de proteger a saúde psíquica de nossas crianças.

O mais importante, contudo, é que pais e responsáveis

iniciem a regulação dentro da própria casa. De que adianta reduzir publicidade

se as crianças ficam expostas a programas de adultos nocivos à sua formação?

Erotização precoce, ambição consumista, obesidade excessiva

e mais tempo frente à TV e ao computador que na escola, nos estudos e em

brincadeiras com amigos, são sintomas de que seu ou sua querido(a) filho(a)

pode se tornar, amanhã, um amargo problema.

“Ruralistas querem ludibriar agricultores familiares”

Fetraf e Greenpeace criticam ato com megaestrutura para defender alterações de Aldo Rebelo ao Código Florestal

Vinicius Mansur

de Brasília (DF) para o Brasil de Fato

Milhares

de produtores rurais e uma megaestrutura estavam em Brasília, nesta

terça-feira (5), para um ato que pediu a aprovação do novo Código

Florestal. O custo do evento, de acordo com seus organizadores, a

Confederação Nacional da Agricultura Pecuária (CNA) e instituições

ligadas ao lobby ruralista, foi de R$ 2 milhões.

O

cenário montado serviu de palco para o discurso parlamentares

ruralistas: o novo código é uma urgência para todos os produtores rurais

do país. Uma farsa, de acordo com o coordenador da Federação Nacional

dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (Fetraf),

Francisco Lucena:

“Os ruralistas querem ludibriar

a cabeça de milhares de agricultores familiares com a ilusão de que

essa proposta vai elevar a renda e a produção. É uma forma de esconder o

interesse da bancada ruralista e dos grandes produtores”.

Lucena

explica que uma das ofertas dos ruralistas é dispensar da Reserva Legal

as propriedades com até 4 módulos fiscais. Isso é, desobrigar estas

propriedades de reservar 20% da área para preservação do ambiente

natural da região. A questão é que, enquanto o módulo fiscal mede 5

hectares no Distrito Federal, por exemplo, na Amazônia Legal ele mede

100. “Ou seja, representará uma brutal ampliação da degradação. O que

eles querem é ampliar a fronteira agrícola do agronegócio,

justificando-se pelos pequenos. Dizem ampliar espaço para produção, mas

essa propostas, e muitas outras que vem no pacote, na verdade, podem

acabar rápido com nossos recursos naturais.”, diz Lucena.

Para

Rafael Cruz, da ONG Greenpeace, os pequenos agricultores serão os

maiores prejudicados caso o novo Código Florestal seja aprovado:

“Um

estudo da Embrapa concluiu que o Nordeste está ficando impraticável

para o plantio de milho, produto básico da dieta do nordestino, por

causa da desertificação. Acentuada pelo aquecimento global. E no Brasil a

derrubada e queima de florestas é responsável por 61% de todas as

emissões dos gases de efeito estufa. No médio e longo prazo o

aquecimento vai impactar ainda mais a produção e quem está mais

preparado para receber esse tipo de perda é o agronegócio, que tem mais

financiamento, maquinaria agrícola, etc. O pequeno não aguenta perda de

safras sucessivas.”

Para Cruz, a proposta de novo

Código Florestal beneficia, sobretudo, aos parlamentares ruralistas,

“que montaram um grande palanque próprio, como o desta terça-feira, com

muito dinheiro”.

De acordo com informações do

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 18 deputados federais que

integraram a comissão especial do Código Florestal, em julho de 2010, 13

receberam juntos aproximadamente R$ 6,5 milhões doados por empresas do

setor do agronegócio, pecuária e até do ramo de papel e celulose durante

campanha à reeleição. À época da análise do projeto por esta comissão, o

novo Código foi aprovado por 13 votos a 5.

Mídia esconde revoltas em Honduras

Na quarta-feira, 30 de março, milhares de

trabalhadores de Honduras aderiram ao “paro cívico”, convocado pela

Frente Nacional de Resistência Popular (FNRP). A greve geral se estendeu

por todo o território hondurenho e foi duramente reprimida pelo governo

golpista de Porfírio Lobo.

Por Altamiro Borges

A mídia nativa, porém, não deu

destaque ao protesto ou a brutal repressão. Desde o golpe que derrubou o

presidente eleito Manoel Zelaya, em junho de 2009, ela continua

torcendo pelos golpistas, serviçais dos EUA.

Segundo Giorgio Trucchi, em artigo publicado no sítio independente da Agência Latinoamericana de Informação (Alai), a violência policial não conseguiu inibir a mobilização, “mas deixou como saldo o ataque as sedes de sindicatos e disparos que mataram um grevista no povoado de Bajo Aguán e feriram dezenas de manifestantes em todo o território”. O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Bebidas e a Universidade Autônoma de Honduras foram invadidos com brutalidade e vários grevistas foram presos.

Golpistas apoiados pelos EUA

Em Tegucigalpa, capital de Honduras, a greve paralisou o setor de transportes. “A população ocupou vários pontos da capital e promoveu manifestações nas principais artérias... Centenas de professores, que lutam para que não se privatize a educação, se concentraram em frente a Corte Suprema da Justiça, exigindo a libertação de 20 colegas acusados por ‘protestos ilícitos’”.

Diante da expressiva adesão, o golpista Porfírio Lobo esbanjou truculência. “O regime sucedâneo do golpe de Estado demonstrou novamente a sua verdadeira cara, ao reprimir pela segunda semana consecutiva o povo em resistência”, aponta Giorgio Trucchi.

Segundo Bertha Cáceres, coordenadora do Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), a greve da semana passada confirma o avanço da consciência e da mobilização no país. “Hoje é maior a nossa capacidade de resposta”.

“Estamos defendendo nossos direitos, nossa territorialidade e nossas conquistas. Estamos convencidos de que esta mobilização permanente não vai parar”, garante Cáceres. Para ela, o regime autoritário de Porfírio Lobo se mantém graças ao apoio dos EUA, que segue financiando e treinando as forças repressivas do Estado e conta com tropas próprias nas bases militares em Honduras.

Segundo Giorgio Trucchi, em artigo publicado no sítio independente da Agência Latinoamericana de Informação (Alai), a violência policial não conseguiu inibir a mobilização, “mas deixou como saldo o ataque as sedes de sindicatos e disparos que mataram um grevista no povoado de Bajo Aguán e feriram dezenas de manifestantes em todo o território”. O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Bebidas e a Universidade Autônoma de Honduras foram invadidos com brutalidade e vários grevistas foram presos.

Golpistas apoiados pelos EUA

Em Tegucigalpa, capital de Honduras, a greve paralisou o setor de transportes. “A população ocupou vários pontos da capital e promoveu manifestações nas principais artérias... Centenas de professores, que lutam para que não se privatize a educação, se concentraram em frente a Corte Suprema da Justiça, exigindo a libertação de 20 colegas acusados por ‘protestos ilícitos’”.

Diante da expressiva adesão, o golpista Porfírio Lobo esbanjou truculência. “O regime sucedâneo do golpe de Estado demonstrou novamente a sua verdadeira cara, ao reprimir pela segunda semana consecutiva o povo em resistência”, aponta Giorgio Trucchi.

Segundo Bertha Cáceres, coordenadora do Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), a greve da semana passada confirma o avanço da consciência e da mobilização no país. “Hoje é maior a nossa capacidade de resposta”.

“Estamos defendendo nossos direitos, nossa territorialidade e nossas conquistas. Estamos convencidos de que esta mobilização permanente não vai parar”, garante Cáceres. Para ela, o regime autoritário de Porfírio Lobo se mantém graças ao apoio dos EUA, que segue financiando e treinando as forças repressivas do Estado e conta com tropas próprias nas bases militares em Honduras.

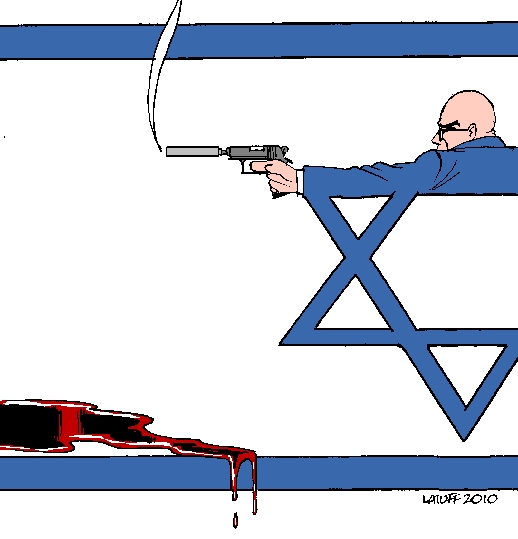

Brasil – Israel – As Forças Armadas

Diário Liberdade

- [Laerte Braga] Diário Liberdade

- [Laerte Braga]Se numa laranjeira você enxergar apenas a laranja e não perceber a árvore, corre o risco de um dia vir a não ter mais a laranja. Não há todo sem parte, mas há parte sem todo.

O

governo Lula viveu seus oito anos como um barco navegando na superfície

do mar, mas consciente que havia um outro oceano, esse subterrâneo.

Sombrio, sem luz e desejo de despejar seus tsunamis devastadores sobre

países como o Brasil.

É

claro e evidente que isso implicou em mudanças de curso, em concessões,

em guinadas arriscadas no leme, mas não impediu que, ao final, um

resultado positivo pudesse ser alcançado.

O

ex-presidente terminou seus oito anos legando um Brasil vivo e presente

no cenário internacional, abriu as perspectivas para transformações

estruturais significativas e necessárias, que devem ser feitas agora,

numa conjuntura que, objetivamente é favorável.

Tentar

entender todo o processo de globalização, o neoliberalismo, a nova

ordem econômica apenas pelo lado do econômico é aceitar que o oceano

aparentemente tranquilo – mas convulsionado – pelo conglomerado

terrorista EUA/ISRAEL TERRORISMO S/A, é a única realidade.

É

preciso perceber que há uma terceira guerra mundial. Que a África é um

continente devastado por lutas fratricidas incensadas pelos donos dessa

ordem todos sabemos. Que a Ásia está sendo engolida pela China e o

conglomerado tenta sobreviver desesperadamente em um e outro país é

outra realidade visível a olho nu. Que a Europa Ocidental é uma colônia

transformada em bases militares da OTAN é inegável. Que a Rússia e as

repúblicas do Leste Europeu são uma grande incógnita disputada a ferro e

fogo é outra parte do todo.

O

Oriente Médio convulsionado e os povos muçulmanos sendo deliberadamente

perseguidos e implacavelmente assassinados (caso dos palestinos

principalmente).

Onde entra a laranja América Latina nessa história toda? O Brasil é a maior delas. A mais importante.

As

condições objetivas criadas por Lula, malgradas as concessões,

sinalizam na necessidade de um grande salto que implica num resgate de

nossa história em sua totalidade (o baú da ditadura por exemplo) e em

transformações capazes de ampliar e fazer virar realidade a participação

popular.

Ao

deixarmos que às margens de um oceano subterrâneo, em cumplicidade com

setores das elites, com as elites militares, com o latifúndio, sejam

plantadas laranjeiras israelenses, estamos nos permitindo ser a Israel

de amanhã, o terror transformado em Estado no que alguns chamam de

subimperialismo brasileiro, submetido ao imperialismo

norte-americano/israelense (entender porque “imperialismo

norte-americano/israelense” é simples. As grandes forças políticas dos

EUA não têm forças e não sabem como enfrentar o poder sionista).

As

empresas citadas nos artigos anteriores e no relatório dirigido pelo

STOP THE WALL COMPAIGN ao governo brasileiro mostram que o papel de todo

esse oceano subterrâneo, transformam o Brasil em cúmplice de

sistemáticas violações do direito internacional. Os artigos 48, 51 e 52

do Protocolo Adicional das Convenções de Genebra exigem que combatentes

façam distinção entre alvos civis e militares e não ataque a população

civil. Esses ataques são sistemáticos, deliberados.

Dos

1.417 palestinos mortos na recente guerra de Gaza 926 eram civis e

entre crianças. A análise por especialistas em conduta militar em todo o

mundo mostra que Israel teve a intenção de promover essas mortes. Houve

intenção de causar danos aos civis palestinos e uso excessivo de força,

por conta políticas expansionistas, que roubam terras e riquezas

palestinas (sionistas milenarmente nunca fizeram outra coisa que não

isso, são anteriores ao sionismo, inventaram os bancos).

Na guerra do Líbano, em 2006, foram utilizados foguetes teleguiados para atacar ambulâncias e vários comboios civis.

As

armas, nesse momento e há algum tempo, são fabricadas aqui com a

cumplicidade dos militares brasileiros, de boa parte da elite

empresarial.

O

serviço secreto de Israel, a MOSSAD, assassina e sequestra inimigos em

qualquer parte do mundo, como fizeram agora em Abu Dab contra um

integrante do Hamas. Que governa Gaza eleito – é um partido político –

pelo voto popular.

Há uma conclusão de Al Hag sobre o assunto que, literalmente, afirma o seguinte.

“Como uma potência ocupante, Israel é ainda legalmente obrigada a respeitar o Direito

Internacional Humanitário (DIH), que proíbe a matança deliberada de pessoas

protegidas. Homicídios intencionais são considerados uma violação grave da Quarta

Convenção de Genebra nos termos do artigo 147. Além disso, a política israelense de

assassinatos extrajudiciais falha, por alvejar civis, em respeitar o princípio fundamental

da distinção entre combatentes e civis. Além disso, Israel não respeita regularmente o

princípio da proporcionalidade, empregando meios letais excessivos levando à morte ou

lesão

corporal dos transeuntes. Finalmente, assassinatos seletivos que são

realizados em situações em que não há combate, não podem ser

justificados por necessidades militares"

Todas

as empresas israelenses que compraram ou se associaram a empresas

brasileiras no setor bélico são partes da construção do Muro do ódio que

sionistas buscam ampliar para separá-los (como povo ungido, Edir Macedo

também acha isso do povo dele, tanto que já instalou templos em Israel,

associação perfeita), como partes das ocupações ilegais de terras

palestinas.

E aí formam o todo do terror de Estado, o conglomerado EUA/ISRAEL TERRORISMO S/A.

O

que o relatório pede ao governo brasileiro e o rompimento do acordo

militar com Israel e o resgate da dignidade de nosso País em relação ao

direito internacional, aos direitos humanos, o fim desse mar subterrâneo

por transitam os zumbis da ditadura militar.

O

muro desse novo Apartheid viola de forma brutal os direitos

internacionais e humanos na Cisjordânia. As leis internacionais proíbem a

anexação de território pela força, a destruição e o confisco de

propriedade privada (adoram isso) e transferência forçada de população.

As leis internacionais asseguram o direito de circular livremente, o direito ao trabalho, a educação e a saúde.

Em

2004 o parecer consultivo do Tribunal Internacional de Justiça

confirmou a ilegalidade do muro e conclamou os países ditos democráticos

a tomarem atitudes diante dessa realidade boçal. Estão errando o alvo, o

povo líbio está sendo punido.

O

que se pede ao Brasil é que seja rompido esse negócio lucrativo de

terror, de ódio, de saque, de roubo, de barbárie, no qual estamos

atolados por ignorar o mar subterrâneo e permitir que por ali naveguem a

estupidez de militares que não têm nada a ver com o Brasil, de elites

podres e políticos que silenciam diante de crimes contra a humanidade,

permitindo assim, que essas empresas “continuem a lucrar com os crimes

de guerra israelenses enquanto que põe em duvida o compromisso do Brasil

com os direitos humanos. É inaceitável que o governo brasileiro

entregue dinheiro de seu contribuinte para essas empresas e ao final,

uma decisão deverá ser tomada entre negociar com Israel ou se colocar ao

lado do povo palestino”.

|

Rubros reflexos do massacre

Maurício Caleiro no blog cinema & outras artes

Maurício Caleiro no blog cinema & outras artes

Os

massacres envolvendo franco-atiradores e dezenas de alvos inocentes,

geralmente em escolas ou universidades, foram por muito tempo

considerado um fenômeno tipicamente norte-americano. Com efeito, até a

década de 90 os EUA concentravam quase 90% de ataques do tipo.

As explicações, portanto, orbitavam em torno das idiossincrasias do american way of life, com sua concentração fatídica de culto às armas e à livre-circulação destas, individualismo e consumismo exacerbados, e belicismo como manutenção de um orgulho e poderio nacionais que há tempos encontra-se em decadência.

Por isso mesmo, alguns setores - da esquerda notadamente -, reagiam de forma contraditória: ainda que não deixassem de achar estarrecedor e deplorável a morte de inocentes por tais eventos promovida, nutriam uma indisfarçável satisfação por estes se consubstanciarem como evidência de que algo ia muito mal no seio do Império opressor.

Porém, por motivos que os bem-pensantes ainda não foram capazes de explicar, de uns 15 anos para cá casos semelhantes passaram a se repetir no Japão, na Rússia, na França, na Alemanha. Hoje foi a vez do Brasil, mais exatamente de Realengo, carioquíssimo subúrbio que antes remetia a domingos de calor e músicas de Jorge Benjor - e bairro ao qual Gilberto Gil mandou aquele abraço antes de partir, à força, para o exílio londrino, e, 1968.

Mas os abraços de hoje em Realengo em muito diferem do nobre gesto de superação do exilado, a se despedir em alto astral do país do qual fora apartado: são abraços partidos, de mães que não mais terão seus filhos nos braços; abraços confortadores, desolados, de consolo; abraços que, além de um gesto de afeto irradiam uma mesma pergunta: por quê?

À medida em que a tragédia ia vindo a público, a mídia brasileira – TVs à frente – começava a dar um show de incompetência, manipulação, desrespeito, achismo e despreparo que acabou por fornecer, no Dia do Jornalista, um triste retrato dessa categoria profissional. Num misto de incompetência e má-fé, até o islamismo foi invocado como a razão do massacre, enquanto a emoção dos entrevistados e do espectador era explorada com inédita sem-cerimônia.

Algumas horas antes de saber do massacre eu conversava com uma aluna, prestes a se formar, da qual sou orientador. Com olhos muito vivos, que transmitem uma intensa vida interior, ela pesquisa há tempos sobre um novo modelo de jornalismo, cívico, comunitário, solidário. Por mais que travemos, nessas sessões, uma delicada batalha entre as exigências realistas da academia e seu entusiasmo genuíno, este, nela, acaba sempre por me encantar.

A lembrança dela e de sua pureza de intenções, contrapostas às imagens do massacre e à vergonhosa cobertura midiática, acabou por formar, em mim, uma lúgubre epifania, de uma sociedade onde crianças são mortas sem mais nem porquê, jovens idealistas saem das faculdades para serem moldados em meros instrumentos do comércio jornalístico, e a por si nobre missão de informar a sociedade se transforma numa busca sem barreiras por Ibope, em que a ética e as boas atenções afundam no sangue e na exploração sadomasoquista da dor alheia.

As explicações, portanto, orbitavam em torno das idiossincrasias do american way of life, com sua concentração fatídica de culto às armas e à livre-circulação destas, individualismo e consumismo exacerbados, e belicismo como manutenção de um orgulho e poderio nacionais que há tempos encontra-se em decadência.

Por isso mesmo, alguns setores - da esquerda notadamente -, reagiam de forma contraditória: ainda que não deixassem de achar estarrecedor e deplorável a morte de inocentes por tais eventos promovida, nutriam uma indisfarçável satisfação por estes se consubstanciarem como evidência de que algo ia muito mal no seio do Império opressor.

Porém, por motivos que os bem-pensantes ainda não foram capazes de explicar, de uns 15 anos para cá casos semelhantes passaram a se repetir no Japão, na Rússia, na França, na Alemanha. Hoje foi a vez do Brasil, mais exatamente de Realengo, carioquíssimo subúrbio que antes remetia a domingos de calor e músicas de Jorge Benjor - e bairro ao qual Gilberto Gil mandou aquele abraço antes de partir, à força, para o exílio londrino, e, 1968.

Mas os abraços de hoje em Realengo em muito diferem do nobre gesto de superação do exilado, a se despedir em alto astral do país do qual fora apartado: são abraços partidos, de mães que não mais terão seus filhos nos braços; abraços confortadores, desolados, de consolo; abraços que, além de um gesto de afeto irradiam uma mesma pergunta: por quê?

À medida em que a tragédia ia vindo a público, a mídia brasileira – TVs à frente – começava a dar um show de incompetência, manipulação, desrespeito, achismo e despreparo que acabou por fornecer, no Dia do Jornalista, um triste retrato dessa categoria profissional. Num misto de incompetência e má-fé, até o islamismo foi invocado como a razão do massacre, enquanto a emoção dos entrevistados e do espectador era explorada com inédita sem-cerimônia.

Algumas horas antes de saber do massacre eu conversava com uma aluna, prestes a se formar, da qual sou orientador. Com olhos muito vivos, que transmitem uma intensa vida interior, ela pesquisa há tempos sobre um novo modelo de jornalismo, cívico, comunitário, solidário. Por mais que travemos, nessas sessões, uma delicada batalha entre as exigências realistas da academia e seu entusiasmo genuíno, este, nela, acaba sempre por me encantar.

A lembrança dela e de sua pureza de intenções, contrapostas às imagens do massacre e à vergonhosa cobertura midiática, acabou por formar, em mim, uma lúgubre epifania, de uma sociedade onde crianças são mortas sem mais nem porquê, jovens idealistas saem das faculdades para serem moldados em meros instrumentos do comércio jornalístico, e a por si nobre missão de informar a sociedade se transforma numa busca sem barreiras por Ibope, em que a ética e as boas atenções afundam no sangue e na exploração sadomasoquista da dor alheia.

Seduc -RS assina acordo trabalhista para garantir benefícios dos professores do ProJovem

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) assinou, na tarde de

quinta-feira (7), um acordo trabalhista com o Sindicato dos Professores

do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS), que vai garantir o

pagamento dos direitos trabalhistas dos professores contratados para o

Programa ProJovem Urbano/RS. O documento foi assinado na 29ª Vara

Trabalhista da Capital pelo procurador trabalhista da Procuradoria Geral

do Estado (PGE), Alfredo Crossetti Simon, e pelo diretor do Sinpro,

Amarildo Pedro Cenci. A Seduc foi representada na audiência pelo

procurador, Dr. Ernesto José Toniolo, responsável pela intermediação que

resultou no acordo.

Segundo Toniolo, a intervenção da PGE foi fundamental para o desfecho do impasse trabalhista gerado a partir do momento que a empresa contratada pela gestão anterior se adequou as normas institucionais do programa ProJoven. “Evitamos o ajuizamento de demandas que poderiam posteriormente onerar desnecessariamente o Estado. A PGE cumpriu com a sua missão: defender o interesse público, sem esquecer da repercussão social para os interessados, no caso os professores”, disse.

Para o diretor do Sinpro o acordo significa a quebra de um paradigma. “Isso é uma novidade porque em momentos como esse é costume o poder público lavar as mãos. Neste caso, os professores, sindicato e a governo confluíram para uma solução. A Secretaria da Educação e a PGE não mediram esforços para chegarmos a uma solução”, concluiu o diretor.

Os professores que aderirem ao acordo irão receber todos os benefícios a que possuem direito e poderão encaminhar o seguro desemprego. O valor total é de R$ 900 mil.

Entenda o caso

Por decisão judicial, o Sinpro/RS era responsável pelo pagamento dos professores que atuavam no programa, já que a empresa contratada não cumpriu com suas obrigações de contrato. O Estado repassava, até o mês de fevereiro desde ano, R$ 180 mil para o sindicato pagar o salário líquido dos professores. Valor que não cobria os encargos trabalhistas dos professores já dispensados do programa.

A nova gestão da Seduc, preocupada com a situação dos 219 professores que não receberam seus direitos convidou, no dia 14 de fevereiro, representantes do Sinpro/RS para uma reunião na tentativa de solucionar o impasse. A partir do protagonismo da Secretaria, começaram as negociações para um acordo com a intermediação da PGE.

O ProJovem

O ProJovem Urbano é um programa do Governo Federal que tem o objetivo de proporcionar a reinserção de jovens de 18 e 29 anos no mercado de trabalho, através da conclusão do Ensino Fundamental e qualificação profissional. No Estado são oferecidas duas qualificações, construção e pequenos reparos e administração.

Fonte: portal da Seduc-rs

Segundo Toniolo, a intervenção da PGE foi fundamental para o desfecho do impasse trabalhista gerado a partir do momento que a empresa contratada pela gestão anterior se adequou as normas institucionais do programa ProJoven. “Evitamos o ajuizamento de demandas que poderiam posteriormente onerar desnecessariamente o Estado. A PGE cumpriu com a sua missão: defender o interesse público, sem esquecer da repercussão social para os interessados, no caso os professores”, disse.

Para o diretor do Sinpro o acordo significa a quebra de um paradigma. “Isso é uma novidade porque em momentos como esse é costume o poder público lavar as mãos. Neste caso, os professores, sindicato e a governo confluíram para uma solução. A Secretaria da Educação e a PGE não mediram esforços para chegarmos a uma solução”, concluiu o diretor.

Os professores que aderirem ao acordo irão receber todos os benefícios a que possuem direito e poderão encaminhar o seguro desemprego. O valor total é de R$ 900 mil.

Entenda o caso

Por decisão judicial, o Sinpro/RS era responsável pelo pagamento dos professores que atuavam no programa, já que a empresa contratada não cumpriu com suas obrigações de contrato. O Estado repassava, até o mês de fevereiro desde ano, R$ 180 mil para o sindicato pagar o salário líquido dos professores. Valor que não cobria os encargos trabalhistas dos professores já dispensados do programa.

A nova gestão da Seduc, preocupada com a situação dos 219 professores que não receberam seus direitos convidou, no dia 14 de fevereiro, representantes do Sinpro/RS para uma reunião na tentativa de solucionar o impasse. A partir do protagonismo da Secretaria, começaram as negociações para um acordo com a intermediação da PGE.

O ProJovem

O ProJovem Urbano é um programa do Governo Federal que tem o objetivo de proporcionar a reinserção de jovens de 18 e 29 anos no mercado de trabalho, através da conclusão do Ensino Fundamental e qualificação profissional. No Estado são oferecidas duas qualificações, construção e pequenos reparos e administração.

Fonte: portal da Seduc-rs

quinta-feira, 7 de abril de 2011

Governo firma Protocolo de Intenções com o MEC para qualificar o ensino gaúcho

Rachel Duarte

Em ato solene no Palácio Piratini, o ministro da Educação, Fernando

Haddad, recebeu do governador gaúcho, Tarso Genro, nesta quinta-feira

(7), documento propondo parceria formal entre o estado e a União para a

capacitação e formação de profissionais da educação, jovens e

trabalhadores. A proposta foi recebida por Haddad com sinal positivo,

confirmando que dará “todo suporte de infraestrutura necessário”. A

cerimônia ocorreu no Salão Negrinho do Pastoreio, no final da manhã.

O governador e o ministro assinaram o termo de compromisso, em meio a

discursos e muita troca de elogios. Haddad recordou a gestão de Tarso

Genro no Ministério da Educação (2004-2005) e disse que deu continuidade

às políticas implementadas por Tarso. “Nossa visão da educação foi

batizada com o jargão ‘da creche ao doutorado’”, disse, referindo-se à

política de educação permanente. O governador gaúcho, por sua vez,

recorreu à modéstia. Disse que o ministro fez mais do que ele à frente

da pasta. “O Haddad representa a reconstrução de um projeto de nação a

partir da educação. Ele aprofundou as diretrizes de uma educação

federativa, que começamos a construir”, afirmou.

Rede de Colaboração Horizontal

Tarso Genro entregou a Fernando Haddad a proposta de formação de uma

da Rede de Colaboração Horizontal, debatida na Câmara Temática do Pacto

Gaúcho pela Educação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

(CDES-RS). A proposta prevê a parceria formal entre instituições de

Ensino Superior, federais e comunitárias, os Institutos Federais, a

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) e o Estado para a

capacitação e formação de profissionais da educação, jovens e

trabalhadores.

O protocolo de intenções, com 48 meses de vigência, prevê, entre

outras coisas, a instalação de dois centros de formação para

profissionais da educação; recuperação física do Instituto de Educação

General Flores da Cunha; a formação de 34 mil profissionais da educação

da rede estadual e ampliação da jornada escolar para alunos de 500

unidades escolares, por meio do Programa Mais Educação.

A intenção é que esta rede seja formada em 45 dias, possibilitando

maior qualificação em diversas áreas dos professores da rede pública.

O debate sobre o piso

Após a cerimônia, o ministro Haddad concedeu entrevista coletiva à

imprensa gaúcha. Além de lamentar a tragédia ocorrida no Rio de

Janeiro, onde um estudante assassinou 12 jovens, alunos da escola em que

estudou, o ministro falou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal,

que decretou, ontem (6), a constitucionalidade do piso nacional do

magistério. “Demos o primeiro passo de um pacto firmado em 1994 com os

professores e resgatado no governo Lula, transformando-se em uma emenda

constitucional promulgada pelo parlamento”, disse.

A legislação, sancionada em 2008, foi, ainda naquele ano, contestada

pelos governadores do Mato Grosso do Sul, do Paraná, de Santa Catarina,

do Rio Grande do Sul e do Ceará. O governador Tarso Genro assim que

assumiu a gestão retirou a petição em nome do estado gaúcho. “O

governador Tarso Genro endereçou uma petição ao STF, abrindo mão da

contestação, por ser a favor da lei”, defendeu Haddad.

Os proponentes da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) queriam

que o termo piso fosse interpretado como remuneração mínima, incluindo

os benefícios, sob a alegação de que os estados e municípios não teriam

recursos para arcar com o aumento. Já as entidades sindicais defendem

que o valor estabelecido pela lei deve ser entendido como vencimento

básico. As gratificações e outros extras não podem ser incorporados na

conta do piso. Por 7 votos a 2, o STF seguiu esse entendimento,

considerando improcedente a ação.

“Agora iremos para a decisão do mérito da lei; antes havia apenas uma

liminar concedida. Há uma verba do ministério da educação de cerca de

R$ 1 bilhão disponível para auxiliar os estados e municípios que não têm

condições de cumprir esta lei imediatamente. Mas, há que se reconhecer o

esforço para implantação desta lei que já acontece em todo o país”,

disse Haddad.

No Rio Grande do Sul, o governo manifestou disposição em alcançar o

piso nacional, mas de forma gradual. Devido ao déficit orçamentário dos

cofres públicos, o governo gaúcho pretende utilizar as políticas de

financiamento para alcançar o piso.“O piso continua valendo como lei e

continua o nosso compromisso de alcançar o piso de forma processual”,

disse o secretário de Educação do RS, José Clóvis de Azevedo.

Com a decisão do STF, o valor atualizado que deve ser pago pelos estados e municípios aos docentes em 2011 é de R$ 1.187,14.

Assinar:

Postagens (Atom)