Eleanor Roosevelt (1884-1962) foi uma primeira-dama e tanto. Durante o

mandato do marido Franklin (1882-1945) era tão independente que se

sentia à vontade para emitir opiniões contrárias às do presidente, e as

publicava em jornais e revistas. Mulher à frente de seu tempo –há

evidências inclusive de que era homossexual–, Eleanor se tornaria ao

longo dos anos, mesmo após enviuvar, uma figura de referência na

América. De 1936 até sua morte assinou uma coluna reproduzida em

diversos jornais americanos. Definitivamente, não era para decoração.

Em junho de 1957, Eleanor denunciou que a Secretaria de Estado

norte-americana lhe havia negado a autorização para viajar à China e

entrevistar alguns líderes comunistas. Mas em outubro ela conseguiria ir

à União Soviética, onde obteve um furo de reportagem: entrevistou

durante três horas o líder do Partido Comunista, Nikita Kruschev

(1894-1971), para o extinto jornal New York World-Telegram. A globetrotter

Eleanor estava para completar 73 anos. Kruschev, o homem que sucedeu

Stalin, era dez anos mais novo e estava de férias em Ialta, no mar

Negro, quando concordou em falar.

A conversa entre o líder soviético e a ex-primeira-dama é fascinante e

elucidativa. Primeiro por expor, sem disfarces, o comportamento

norte-americano em relação ao comunismo, seu pânico quase infantil de

que ele pudesse se espalhar pelo mundo. E também por mostrar a gênese

dos conflitos que duram até hoje no Oriente Médio. Quem armou qual país?

Eis aí onde tudo começou. Vejam os conflitos na Síria atualmente: quem

são os maiores envolvidos na suposta tentativa de promover a paz?

Estados Unidos e Rússia. Nada é por acaso.

Eleanor tenta colocar Nikita contra a parede, mas Kruschev faz o

mesmo. Por vezes é ela quem se esquiva da pergunta, por vezes é ele quem

foge. Ninguém se dobra, exatamente como seus países, em plena Guerra

Fria. Dois anos mais tarde, Nikita Kruschev visitaria os Estados Unidos e

seria sua vez de ser recebido por Eleanor Roosevelt. Ficaram amigos?

Nem tanto, mas souberam se sentar para conversar, embora discordassem

nos mínimos aspectos. Em um artigo, Eleanor contou ter achado o líder

soviético “extremamente articulado” e, como pessoa, “alguém difícil de

não se gostar”. Ao final, tomaram café e comeram frutas, doces e bolos

oferecidos pela mulher de Kruschev, Nina.

Com todos os problemas da União Soviética, a entrevista deixa patente

a falta que faz um líder de superpotência capaz de questionar de igual

para igual o poderio norte-americano. Quem desempenha papel semelhante

hoje no mundo é Hugo Chávez e seus colegas bolivarianos na América do

Sul, mas os países que governam não têm o peso que a União Soviética

tinha. Kruschev, porém, errou em sua previsão de que era o destino

histórico do comunismo se espalhar pelo mundo…

A entrevista foi publicada em quatro artigos. No último deles, também

muito interessante, Eleanor aborda especificamente a questão dos judeus

soviéticos. Há estudiosos que apontam uma ascendência judaica nos

Roosevelt, que eram primos.

***

3 October 1957

NEW YORK—A melhor maneira de começar esta série de artigos sobre a

União Soviética é deixando Nikita S. Kruschev, líder do Partido

Comunista, falar por si próprio. Pediram para submeter minhas questões

antes da entrevista, mas o sr. Kruschev não as tinha diante de si quando

apareci. E ele respondeu todas as perguntas, apesar de estar falando de

forma completamente espontânea.

O primeiro artigo irá abordar somente uma parte das respostas

gravadas e, como eu as tenho em russo, só posso dar a vocês a tradução

como a recebi de minha intérprete, a sra. Anna Larova, que me contou que

tinha traduzido para o meu marido em Ialta.

Abri a entrevista pedindo a ela para dizer ao sr. Kruschev o quanto

eu tinha apreciado que tivesse reservado tempo para me ver durante suas

férias, e acrescentei que gostei e achei muito interessante minha viagem

por seu país. O sr. Kruschev respondeu: “Políticos nunca deixam

obrigações políticas de lado”.

Aqui estão minhas perguntas e suas respostas:

ROOSEVELT: Vim à URSS como enviada dos jornais onde escrevo e para

juntar toda a informação que possa para as palestras que darei no

próximo ano, mas espero que, estando aqui, possa obter um maior

entendimento e clareza a respeito de algumas questões que algumas

pessoas em meu país não podem entender sobre o que ouvem da URSS.

KRUSCHEV: Aprecio sua vinda e quero falar sobre o presidente

Roosevelt. Nós o respeitamos e recordamos suas atividades, porque ele

foi o primeiro presidente a estabelecer relações diplomáticas entre os

EUA e a URSS. O presidente Roosevelt compreendeu perfeitamente bem a

necessidade de haver relações entre nossos países.

Ele foi um grande homem, um homem capaz, que entendeu os interesses

de seu próprio país e da União Soviética. Nós tínhamos uma causa comum

contra Hitler e nós gostamos muito que Franklin Roosevelt entendesse

este desafio, um desafio comum aos dois países. Estou muito feliz por

receber a senhora em nossa terra e por ter essa conversa.

ROOSEVELT: Sr. Kruschev, posso fazer as questões que lhe submeti?

Então, se o senhor tiver alguma pergunta, faça-a, eu ficarei feliz de

respondê-las. E talvez possamos ter depois uma conversa informal, não

para citação direta.

KRUSCHEV: Sim, sra. Roosevelt, claro.

ROOSEVELT: Em casa as pessoas diriam “como a União Soviética espera

que nós nos desarmemos sem inspeção quando ela nos forçou a refazer

nosso exército depois da Segunda Guerra Mundial? Reduzimos nosso

exército de 12 milhões para 1 milhão de homens”. Esta poderia ser uma

das primeiras questões, senhor.

KRUSCHEV: Acho, sra. Roosevelt, que temos diferentes pontos de vista

sobre essa questão armamentista. Nós não concordamos com sua concepção.

Consideramos que a desmobilização dos exércitos aconteceu na União

Soviética e nos Estados Unidos.

A senhora menciona que vocês tinham 12 milhões de homens armados,

mas, em seu país, homens e mulheres estavam todos mobilizados. Em nosso

país, morreu aproximadamente o número de pessoas que compunham seu

exército, quase o mesmo número de pessoas. Sra. Roosevelt, não quero

ofendê-la, mas se a senhora compara as perdas de seu país à nossa, suas

perdas se igualam a apenas uma grande campanha, a um grande ataque dos

alemães.

A senhora sabe da terrível destruição e ruína que tivemos, nossa

mineração, nossa metalurgia. Perdemos nossas cidades. É por isso que

nosso país estava tão impaciente em estabelecer a paz, em firmar a paz.

Nenhum país desejou isso tão impacientemente quanto nós.

Quando falamos em desmobilização, apenas alguns círculos em seu país o

querem. Outros pensam e acreditam que a nação soviética deveria perecer

como estado socialista, esperam que pereçamos, que morramos.

ROOSEVELT: Não consigo entender isso. O sr. quer dizer que acha que

nós pensamos, ou pelo menos alguns círculos, que todos os países

socialistas deveriam acabar?

KRUSCHEV: Exatamente. Mas estas esperanças falharam e vocês podem ver

agora que nosso estado socialista foi refeito sobre as ruínas,

restabeleceu sua economia e tornou-se inclusive mais poderoso.

ROOSEVELT: Entendo, sr. Kruschev, mas os soviéticos tiveram uma

proporção muito maior de homens armados na guerra do que nós tínhamos na

época.

(Dr. David Gurewitsch, que viajava pela Rússia comigo, estava fazendo

a gravação da conversa, e ao mesmo tempo ouvindo para se certificar de

que as traduções estivessem corretas, já que ele conhecia a Rússia e

tinha autorização para fotografar. Então interrompeu para dizer: “não

somente a proporção, mas em números absolutos era muito maior –6 milhões

de soldados soviéticos”).

KRUSCHEV: Dr. Gurewitsch, o senhor sabe perfeitamente o número de

seus homens armados, mas não fique tão seguro a respeito dos nossos

homens armados. O senhor não sabe. (Virando-se para a sra. Roosevelt)

Não refuto que nosso exército fosse maior que o seu. Nós abordamos essa

questão de uma maneira tranquila, calma. Então isso pode ser analisado

de um jeito razoável e fácil de compreender.

Pegue um mapa e olhe a localização ou situação geográfica de nosso

país. Isto é um território colossal. Sra. Roosevelt, se a senhora pega a

Alemanha ou a França, pequenos países que mantêm seus exércitos para

defendê-los tanto a Leste quanto a Oeste, é fácil. Eles podem ter um

exército pequeno. Mas se nós mantemos nossos exércitos no Leste,

dificilmente ele chegará ao Oeste, entende, porque nosso território é

vasto demais. Ou o exército que está no Norte não tem como ser usado no

Sul.

Então, para estar certo de nossa segurança, precisamos de um exército

grande, o que não é fácil para nós. Quando as pessoas falam sobre

fronteiras, falam em 3 mil quilômetros, o que é a distância entre os

continentes. Mas se nós movemos nosso exército do Leste para o Oeste,

isso significa 3 mil quilômetros.

ROOSEVELT: Entendo tudo isso, claro, mas o senhor não tem nada a

temer vindo do Norte. Em Ialta, a derrota da Alemanha foi aceita, e eu

entendo que o senhor não queira que a Alemanha se reerga como uma

potência militar e que queira um grupo de países neutros entre o seu e a

Alemanha. Entendo que estes países sejam livres mas que precisem estar

próximos à União Soviética, já que a URSS está pensando em sua proteção.

Hoje, certamente, Grã-Bretanha, França e Alemanha não são uma ameaça

militar. Eu não digo que não podem se tornar, mas não são atualmente.

Estão somente em base defensiva. Então acho que se pode discutir muito

calmamente como um país como a União Soviética pode estar segura –desejo

e necessidade que entendo perfeitamente–, e ainda assim não ter um

exército ofensivo, porque isso assusta o resto do mundo.

KRUSCHEV: O que posso lhe dizer, sra. Roosevelt? No momento em que

aumentamos nossos exércitos, significa que tememos um ao outro. As

tropas russas, antes da revolução, nunca se aproximaram da Grã-Bretanha e

nunca invadiram a América. Até mesmo nos velhos tempos elas nunca foram

aos EUA, mas as tropas americanas vieram ao Leste, as tropas japonesas

estiveram em nosso Extremo Oriente, em Vladivostok, as tropas francesas

em nossa cidade de Odesssa, e é por isso que temos um exército. Suas

tropas se aproximam de nosso território, não as nossas ao seu.

Nunca fomos ao México ou ao Canadá, mas suas tropas foram lá, então é

por isso que temos um exército em caso de perigo. Até que as tropas se

retirem da Europa e as bases militares sejam liquidadas, é certo que o

desarmamento não acontecerá.

ROOSEVELT: O tipo de armamento de hoje é que é importante mudar. Isto

não era usado nos velhos tempos. Nós estamos reduzindo nosso exército,

mas o que importa atualmente são as armas atômicas, e é por isso que

acho que a ênfase terá que ser em como podemos chegar a um acordo.

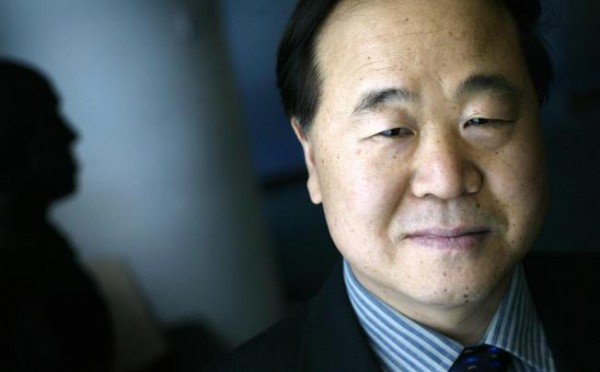

(A arrogância americana, estrelando Richard Nixon, então vice-presidente, com Kruschev em 1959. Foto: Elliot Erwitt)

4 October 1957

CINCINNATI—Em um esforço para descobrir se Nikita S. Kruschev, líder

do PC da URSS, acha que o mundo comunista pode algum dia viver em paz

com seus democráticos vizinhos, coloquei questões a respeito em nossa

recente entrevista gravada em Ialta.

Continuando de ontem:

Sr. Kruschev, gostaria de prosseguir e perguntar minha próxima questão.

Não suspeitamos da URSS à primeira vista, lutamos na guerra juntos.

Meu marido, e acho que também o presidente Truman, tinham uma esperança

real de que pudéssemos chegar a um entendimento.

Agora, sentimos nos EUA que alguns dos acordos feitos em Ialta não

foram seguidos estritamente pela URSS, e a desconfiança começou a

crescer. Lamento dizer que esta desconfiança é parcialmente causada pelo

pouco intercâmbio entre nosso países.

Temos que fazer alguma coisa de ambos os lados para recuperar a

confiança, então gostaríamos –mesmo que o senhor ache que nossa proposta

de algum tipo de inspeção seja impraticável, já que nenhum lado

necessita esconder o que está produzindo– ainda assim gostaríamos de

sentir algum esforço por algum tipo de acordo, mesmo que nenhum de nós

ache esse acordo inteiramente adequado.

Nosso povo gostaria de sentir que há mais boa vontade por parte dos

soviéticos de considerar a proposta, que não é propriamente nossa, mas

do Ocidente.

KRUSCHEV: Sobre o acordo de Ialta, temos diferentes pontos de vista

sobre quem o rompeu. Não concordamos com a política dos EUA de que eles

querem libertar a Europa e os países do Leste do socialismo. Eles não

somente anunciaram, como deram dinheiro para isso. Criaram estações de

rádio e fazem propaganda.

Eles nos culpam de ser os responsáveis pela (antiga)

Tchecoslováquia ter estabelecido um regime socialista. Mas todos sabem

que quando a revolução aconteceu na Tchecoslováquia, nem um só soldado

russo estava em seu território.

A senhora sabe, sra. Roosevelt, o que aconteceu na Grécia –o desejo

do povo foi destruído por tanques ingleses. Quando o próprio sr.

Churchill atravessou o país em um tanque, o desejo do povo foi

destruído. Após as tropas inglesas irem embora, vieram as tropas

americanas.

ROOSEVELT: O senhor se importa se eu disser que nós acreditávamos que

não era o desejo do povo? Nós acreditávamos que a maioria do povo

queria o rei de volta e não queria os socialistas. Veja, esta é a

diferença entre nós.

Então eu gostaria de ir para minha terceira questão, que é: o governo

da União Soviética ainda acredita que o mundo se tornará comunista? Ou

acredita que os dois sistemas podem coexistir em paz, porque este é o

xis da questão?

O senhor diz que nós tentamos impedir estas nações de se tornarem

socialistas, mas é porque acreditamos que a União Soviética deseja se

estender pelo mundo, não somente pelo uso de soldados mas por meio de

outros agentes, que nossa desconfiança cresceu.

KRUSCHEV: Também sou um agente?

ROOSEVELT: Pelo que sei, deve ter sido. Mas o que se acredita em nosso país é que vocês escalaram agentes com esse objetivo.

KRUSCHEV: Mas quem escalou?

ROOSEVELT: Acredita-se que há um esforço constante –vamos dizer

sugestão– às pessoas de que o mundo se tornará assim. Agora, nós não

acreditamos que o mundo será assim. Nós acreditamos em nosso jeito e

vocês em seu jeito.

KRUSCHEV: Por isso colocamos nossos agentes –agentes das filosofias diferentes– nas Nações Unidas.

ROOSEVELT: Podemos viver no mesmo mundo sem tentar destruir um ao

outro, e, portanto, ameaçando um ao outro? Ou vamos continuar nessa

constante ameaça de guerra porque ambos pensamos que o outro está

tentando promover somente a sua filosofia para o mundo inteiro?

KRUSCHEV: Duas questões, sra. Roosevelt, duas questões. A primeira é

sobre duas filosofias que poderiam conviver em paz. Sem dúvida, sra.

Roosevelt, nós precisamos viver em paz, nós precisamos viver, nós

precisamos. (Dr. David Gurewitsch interrompe: não somente precisamos

viver em paz, mas nós queremos viver em paz e nós nos esforçamos para

viver em paz nos EUA).

ROOSEVELT: Concordo.

KRUSCHEV: Nós também queremos ter, veja, alguma coisa em comum em nossa atividade econômica, em nossa vida cultural.

ROOSEVELT: Sua filosofia sozinha pode se espalhar pelo mundo porque esse é o lema, no topo de seu jornal, por exemplo?

KRUSCHEV: Sim, temos um lema: “proletários de todo o mundo, uni-vos”.

Não foi minha idéia. Nós diferimos sobre nossos assuntos externos.

Nunca me escondi destas questões.

A frase que, estou seguro, disse ao Columbia Broadcasting System foi:

o comunismo vencerá no mundo inteiro. Isso é baseado cientificamente

nos escritos de Marx, Engels e Lenin. Seu povo nos EUA é culto, então

sabe que todo tipo de mudança ocorre na economia e que as relações entre

as nações mudam –feudalismo, capitalismo e então socialismo. E o

estágio mais elevado será o comunismo. Isso é bem conhecido, é o sentido

da história.

Quando um estado muda sua ordem, é problema do povo. Nós somos

contrários a tentativas militares de introduzir o comunismo ou o

socialismo em qualquer país, assim como somos contrários à sua

interferência em restabelecer o capitalismo em nosso país através de

intervenção militar. É por isso que insistimos na coexistência e

colaboração.

ROOSEVELT: Eu poderia concordar que mudanças ocorrem no mundo.

Poderia concordar que nenhuma ação militar deveria impedir essas

mudanças. Diria inclusive que é essencial que não haja interferência de

nosso país em países comunistas, a não ser por meio de intercâmbio e

observação pacíficos.

Mas o mesmo vale para os países socialistas. Se há uma movimentação

para impor ideias comunistas, fica difícil viver em uma atmosfera

pacífica.

KRUSCHEV: Nós falamos sobre interferência, sra. Roosevelt, e a

senhora sabe o que seu Departamento de Estado faz nesta esfera. Deixe o

Sr. Dulles (então secretário de Estado, John Foster Dulles tinha uma postura fortemente anti-comunista) informar o que o Sr. Henderson (o diplomata Loy Henderson, sub-secretário de Estado) tinha em vista quando visitou a Turquia e o resto dos países do Extremo Oriente. O sr. Henderson tinha uma missão bem suja.

ROOSEVELT: Acho que a situação de todo o Oriente Próximo esteve bem

ruim, mas nós pensamos que a União Soviética começou isso quando deixou

que armas da Tchecoslováquia fossem para o Cairo. Hoje sabemos que eram

soviéticas ou de aliados as armas usadas pelos egípcios.

O senhor sabe que durante longo tempo os egípcios vêm dizendo a

Israel que iriam empurrá-los até o mar. Israel foi aceito como país

pelas Nações Unidas. É um Estado que poderia ajudar, por possuir

avançada tecnologia, a melhorar as condições de vida em todo Oriente

Próximo se estas nações pudessem todas sentar juntas para uma discussão

pacífica.

Mas agora vocês estão armando a Síria para preservar o que chamam de “neutralidade síria”.

Outro dia li no jornal que nós demos 117 milhões de dólares a Israel e

que lhe dissemos para ocupar a zona desmilitarizada entre a Síria e

Israel. Nós podemos ter dado o dinheiro, mas nunca dissemos para eles

que ocupassem a zona. Estou segura disso.

Acredito que esta situação poderia ter sido infinitamente melhorada

há muito tempo por ambos, soviéticos e nós. Por causa do fluxo de armas

para o Egito e a Síria, agora sentimos que, quando outros países árabes

pedem armas, nós temos de ajudá-los.

Meu sentimento é de que se nenhum de nós tivesse dado armas, mas

ajudado a melhorar as condições de vida das pessoas, estaríamos fazendo

algo útil. Hoje o que há é nada mais que uma corrida para ver qual de

nós pode estar no prato de cima desta balança do poder militar.

5 October 1957

CINCINNATI—Questionei Nikita S. Kruschev, líder do Partido Comunista

da União Soviética, em minha entrevista com ele em Ialta, sobre a

posição soviética no Oriente Próximo e ele acusou os Estados Unidos de

vender primeiro armas a países nesta área. Aqui está a continuação da

entrevista:

ROOSEVELT: Não podemos chegar a uma reconsideração de nossa inteira atitude no Oriente Médio?

KRUSCHEV: Sra. Roosevelt, a senhora não sabe das propostas que foram

feitas pela União Soviética, de que nenhum país poderia vender armas a

qualquer país do Oriente Próximo. Os EUA recusaram.

(Dr. David Gurewitsch, interrompendo: Recusamos somente após as armas

já terem sido enviadas ao Egito e à Síria pela União Soviética. O

equilíbrio já havia sido destruído.)

KRUSCHEV: O senhor é o chefe dos suprimentos militares, Dr. Gurewitsch? Não considero que o senhor conheça a situação exata.

ROOSEVELT: Não acho que nenhum de nós conheça a situação exata, mas

isto poderia, de qualquer maneira, ser levado à conferência de

desarmamento ou às Nações Unidas.

KRUSCHEV: Pergunto à senhora: Quem começou primeiro a vender armas para estes países? Nós ou vocês? O que me diz do Paquistão?

ROOSEVELT: Acho que foram vocês. O Paquistão não está no Oriente Próximo. É bem mais longe.

(Dr. Gurewitsch, interrompendo: A questão era: quem vendeu armas primeiro?)

ROOSEVELT: Eu diria que nós acreditamos que a União Soviética começou

primeiro a vender armas a outros países. Acho que a única coisa que se

pode fazer agora é levar a questão às Nações Unidas e tentar algum

acordo

KRUSCHEV: A senhora não respondeu minha questão. Vocês não gostam de

comunistas e eu não tenho nada contra isso, porque pode ser que eu não

ame pessoas que estão em outros sistemas. Mas as pessoas precisam ser

honestas. Por isso faço essa pergunta: quem vendeu primeiro armas a

outros países e não só vendeu, mas entregou gratuitamente? Quem foi o

primeiro?

Tenho muito respeito pela senhora e aprecio as atividades de seu

grande marido, Franklin Roosevelt, mas o mundo inteiro sabe que os EUA

começaram primeiro a fornecer armas, então eu esperava francamente ter

uma conversa honesta. Do contrário não estaremos seguros sobre a

interpretação desta conversa.

ROOSEVELT: Estamos falando do Plano Marshall?

KRUSCHEV: Não importa se é o Marshall ou qualquer outro plano. Eu sei que os EUA armaram todos os nossos inimigos.

ROOSEVELT: A ênfase do plano Marshall era no desenvolvimento econômico dos países.

KRUSCHEV: Armas são ajuda econômica?

ROOSEVELT: Concordo que muitos países no Ocidente receberam armas, e

vejo agora que a União Soviética sente que foram fornecidas contra seu

país. Mas nós, nos EUA, diríamos que tínhamos chegado a um ponto em que

começamos a sentir que a União Soviética possuía intenções militares

contra o Ocidente.

KRUSCHEV: Para que as armas foram fornecidas? Nós nunca as usamos na hora do chá.

ROOSEVELT: Acho que nossa primeira suspeita surgiu na época do

“Bloqueio de Berlim”, quando os soviéticos pareciam estar tentando nos

expulsar de lá (entre junho de 1948 e maio de 1949, suprimentos

foram entregues via aérea em Berlim Ocidental, já que os soviéticos

bloquearam o acesso rodoviário, ferroviário e hidroviário à cidade).

Garanto ao senhor que nós cometemos erros, mas acho que vocês também.

Estando aqui, me dei conta de que seu povo não quer a guerra.

KRUSCHEV: Se a senhora diz que o povo não quer a guerra, quem quer, seus representantes?

ROOSEVELT: O governo, talvez, já que faz coisas, em ambos os lados,

que acreditam ser em defesa do povo. Isto acontece em seu país e

provavelmente no nosso.

KRUSCHEV: Isto acontece no seu país.

ROOSEVELT: Se é assim, também no seu.

KRUSCHEV: Não no meu, definitivamente.

ROOSEVELT: Ah, acontece. Governos são muito parecidos.

KRUSCHEV: Existem sinais. Há lógica; existe o histórico, então

precisamos checar. Que tropas se aproximaram da fronteira? Os soviéticos

se aproximaram da fronteira americana? Foram os americanos que se

aproximaram da fronteira soviética. Sim, eles estão lá.

ROOSEVELT: Nós não tentamos entrar na União Soviética.

KRUSCHEV: Tentaram.

ROOSEVELT: Não tentamos. Mas isso poderia ser tomado somente como uma

atitude defensiva se tivéssemos alguma forma de coexistência amigável.

Não podemos continuar nos armando de ambos os lados. Poderíamos

trabalhar por um maior intercâmbio de pessoas em todos os níveis para

conseguir um maior entendimento?

KRUSCHEV: Estou surpreso, sra. Roosevelt. Talvez a senhora não esteja

muito bem informada sobre a situação. Nós nunca nos recusamos. Nós

sempre permitimos que as pessoas viessem aqui, mas vocês nunca deram

vistos a nossos cidadãos.

ROOSEVELT: Nós nem sempre permitimos que comunistas venham aos EUA

nem vocês sempre permitem que pessoas deixem seu país, mesmo que

conseguíssemos vistos para eles.

KRUSCHEV: Conte-nos sobre alguém que não fosse autorizado a entrar aqui.

ROOSEVELT: Não estou dizendo que vocês não permitem que pessoas

venham a URSS, mas vocês levam muito tempo para garantir seus vistos.

Do seu lado, vocês não querem aceitar nossas impressões digitais. E

nós não vemos nenhum problema em tomar impressões digitais. O que nos

preocupa é a dificuldade das pessoas que querem deixar a União

Soviética, até mesmo para visitas.

KRUSCHEV: Nós autorizamos todo mundo a vir aqui, não importa o quanto

ele desgoste da União Soviética, para ver como é. Não temos medo.

ROOSEVELT: Eu poderia resumir o sentimento do povo dos EUA dizendo

que o que os soviéticos fizeram em Berlim originaram nossas

desconfianças. Coréia do Norte, Vietnã do Norte, Egito e Síria se

somaram a elas. Os mal-entendidos cresceram e há medo em ambos os lados.

Temos que fazer algo para criar confiança. Uma coisa que pode ser feita

é um intercâmbio maior de pessoas.

KRUSCHEV: Concordo totalmente, Sra. Roosevelt.

ROOSEVELT: O senhor tem alguma sugestão ou alguma pergunta para mim?

KRUSCHEV: Nós colocamos várias vezes nossas propostas. Mas os EUA

estão acostumados a ditar, a ordenar, então falam somente sobre as

condições que irão aceitar. Quero esclarecer em termos de palavras e

ações. Onde estão as tropas e de quem são as tropas?

ROOSEVELT: Se pudéssemos parar de pensar por um momento sobre armas

atômicas, ainda assim teríamos na URSS um exército de prontidão tão

grande que poderia mover-se rapidamente pela Europa, e isso faz os

europeus ficarem temerosos se não possuem nenhuma defesa.

KRUSCHEV: Houve um tempo em que na Alemanha, na Inglaterra e na

França não havia nenhum exército americano e nosso exército era muito

maior, mas nós não fizemos nada. Não somos estúpidos ao ponto de fazer

truques. Nunca tentamos nada contra estes países.

ROOSEVELT: Quando você lê um jornal na União Soviética, vê muito

poucas notícias sobre o estrangeiro. Todas as menções sobre os EUA são

sobre alguma coisa ruim que aconteceu lá. Por exemplo, as únicas

notícias que vi foi o que ocorreu em Little Rock, Arkansas, sobre

integração (racial) nas escolas, mas este problema afeta 7 de 48

estados.

KRUSCHEV: Mas estes sete Estados são os EUA da América.

ROOSEVELT: Somente uma parte pequena.

KRUSCHEV: Nós temos também repúblicas pequenas. Elas integram a URSS e são iguais em direitos.

ROOSEVELT: Nós não temos controle central, então nossos Estados possuem direitos específicos.

KRUSCHEV: Em nosso país, cada república tem seus próprios direitos.

Elas são independentes. Mas vamos voltar à questão que a sra. falou:

vocês dizem alguma coisa boa sobre a URSS em seus jornais?

ROOSEVELT: Acho que tem melhorado, e não há toda essa vilanização que

encontro nos jornais aqui. Mas gostaria de dizer que não sinto

antagonismo conosco entre o povo. Eles são muito afetuosos e receptivos.

ROOSEVELT: Vocês estão ansiosos por um maior intercâmbio econômico?

KRUSCHEV: Sim, estamos. Não porque necessitamos, mas porque o

intercâmbio econômico é a melhor maneira de intensificar as relações.

Vocês não querem ter relações comerciais com nosso país porque não

querem nos dar segredos militares. Mas não importa, porque nós temos

armas atômicas. Não vamos comprar armas de vocês, mas ficaríamos

contentes de fazer negócios.

(Aqui Dr. Gurewitsch interrompeu e disse: O que mais pode ser feito para melhorar nossas relações?)

ROOSEVELT: É o que estou mais ansiosa para descobrir.

KRUSCHEV: Diga a verdade para o povo dos EUA. Diga a verdade sobre o

governo soviético e sobre nosso país. Vocês odeiam comunistas.

ROOSEVELT: Eu não odeio os comunistas enquanto povo. O que acontece é

que acredito que, através de uma democracia livre, se desenvolve um

povo mais independente e forte e se dá a eles a oportunidade de

conquistar mais. É uma opinião pessoal e posso entender bem a crença

socialista, mas isso não significa que eu queira ver esta crença

espalhada utilizando métodos de propaganda que não são sempre abertos e

legítimos –por métodos ocultos.

Estou bastante aberta a que ambos possamos fazer o possível para

provar, no futuro, que do nosso jeito é melhor. Mas sinto que temos de

achar um método para conseguir relações mais amigáveis ou isto acabará

numa guerra que nenhum de nós quer.

(Dr. GUREWITSCH, interrompendo: O senhor acabou de dizer: “Nós amamos

a paz mas estamos convencidos de que o comunismo irá se espalhar pelo

mundo.” Como isto será feito pacificamente? Ou o senhor reconhece que

uma ideia oposta tem alguma chance ou simplesmente borra a oportunidade

de coexistência. O senhor precisa aceitar que as duas coisas podem

continuar, ainda que não cheguem jamais a um ponto comum.)

KRUSCHEV: Muitas pessoas acreditam que o comunismo é melhor que o sistema que existe hoje.

(Dr. GUREWITSCH de novo: Não há uma contradição no que o senhor está

dizendo? Conversamos sobre coexistência e no mesmo minuto o senhor diz

que está convencido de que o comunismo se espalhará pelo mundo. Vocês

não estão fazendo todo o possível para acelerar este processo?)

KRUSCHEV: Oh, não, não há contradição. O que eu disse sobre o

comunismo se espalhar é como falar sobre as leis da natureza. Estou

firmemente convencido de que é o curso natural da história e não tem

nada que ver conosco convivendo pacificamente juntos e parando de tentar

destruir-nos um ao outro.

ROOSEVELT: Ambos sabemos, então, que as bombas são perigosas e que podem aniquilar o mundo.

KRUSCHEV: Somos a favor do desarmamento completo. Não necessitamos

armas se vocês aceitarem nossa existência e pararem de interferir onde

querem.

ROOSEVELT: Nós também somos pelo desarmamento, mas é preciso que haja alguma inspeção internacional.

KRUSCHEV: Nós aceitamos a inspeção, mas primeiro tem que haver

confiança e depois inspeção. O sr. Dulles quer inspeção sem confiança.

ROOSEVELT: Acho que a confiança e a inspeção tem que vir juntas. Precisamos começar e gradualmente ampliar nossos planos.

KRUSCHEV: Ótimo. Só gradualmente isso pode acontecer.

ROOSEVELT: O senhor concordaria com uma inspeção limitada se nós começássemos?

KRUSCHEV: Mas eu concordei. É o que propusemos, inspeção em portos,

rodovias, estradas, aeroportos, e tem que ser uma inspeção entre nações.

Mas em resposta a sua proposta, o Sr. Dulles fez um pronunciamento que

soou tão forte como se tivesse fazendo propaganda da bomba atômica,

tentando fazer disto algo palatável. Ele fala de uma bomba limpa, como

se fosse possível algo assim. Guerra é uma coisa suja.

Mas vocês recusam nossa sugestão. Vocês insistem neste negócio dos

aviões e em olhar nossas fábricas. Vocês sabem que estes foguetes

fizeram a situação mais aterrorizante. Agora podemos destruir países em

poucos minutos. Quantas bombas são necessárias para destruir a Alemanha

Ocidental? Quantas para destruir a França? A Inglaterra? Somente umas

poucas. Nós temos agora a bomba H e foguetes. Não precisamos nem mesmo

enviar nenhum bombardeiro.

ROOSEVELT: E logo pequenos países terão bombas atômicas.

KRUSCHEV: Por que não? As pesquisas continuam, eles estão aprendendo.

Temos que estar juntos para que não ocorra a guerra. Precisamos assinar

algum acordo agora.

ROOSEVELT: Seu povo certamente quer paz, e posso assegurar que o nosso também.

KRUSCHEV: A senhora acha que nós, o governo, queremos a guerra?

ROOSEVELT: Não são as pessoas que fazem as guerras, mas os governos. E

então persuadem as pessoas que são por uma boa causa, para sua própria

defesa. Estes argumentos podem ser feitos tanto por nosso governo como

pelo seu.

KRUSCHEV: Certo. Podemos dizer que tivemos uma conversa amigável?

ROOSEVELT: Podemos dizer que tivemos uma conversa amigável, mas divergimos.

KRUSCHEV: Bem, não atiramos um no outro.

Isto foi realmente o fim do que posso transmitir a vocês em termos de

citações. Houve, porém, uma discussão muito interessante sobre um tema

de grande interesse, porque é sobre o Oriente Próximo. Então dedicarei

minha próxima coluna a esta parte da conversa, apesar de não citar as

palavras exatas do Sr. Kruschev.

(NOTA DO EDITOR: Como a Sra. Roosevelt está sendo pressionada

continuamente a revelar informações sobre sua entrevista com Nikita S.

Kruschev e não quer fazê-lo antes de que apareça em sua coluna, o resto

da entrevista está aqui. Por isso está maior do que usualmente.)

8 October 1957

DETROIT—Uma das questões que submeti ao sr. Kruschev após a gravação

ter terminado era sobre sua atitude a respeito da situação do Oriente

Próximo e o tratamento dos judeus na União Soviética, como também sobre

alguns de seus pronunciamentos sobre o Estado de Israel.

O sr. Kruschev pareceu muito ansioso para nos fazer entender que um

comunista não poderia ser um anti-semita. Comunismo é o oposto a todo

tipo de discriminação por raça ou religião e se um membro do partido se

revelasse um anti-semita, ninguém o cumprimentaria. Se Karl Marx era

judeu, como poderíamos acreditar que algum comunista poderia ser

anti-semita? Seu próprio filho, que foi morto na guerra, ele nos disse,

era casado com uma judia. Na União Soviética, continuou, os judeus

recebem todas as oportunidades para se educar e assegurar posições na

vida. Ele então disse que os soviéticos votaram a favor da criação do

Estado de Israel, mas no momento acham que Israel deveria mudar sua

política e ser menos agressivo.

Sugeri que o fato de a União Soviética ter dado armas para a Síria

seja uma das razões para que Israel se sinta inseguro e por isso se

mostre agressivo. Ele se inflamou e disse que existem 80 milhões de

árabes e 1 milhão de israelenses, então se Israel continuar sua política

será destruído. Quem atacou o Egito?, ele perguntou. Não foram a

Grã-Bretanha, a França e Israel?

Respondi que tínhamos de separar a atitude de Israel da francesa e da

britânica. Israel ouvira durante um ano dos egípcios que quando eles

estivessem completamente armados pelos soviéticos iriam empurrar os

israelenses até o oceano. Então a ação de Israel foi de auto-defesa,

porque não podiam esperar até que o ataque contra eles estivesse pronto.

Prova disso foi que, no deserto do Sinai, os israelenses encontraram

mais de 50 milhões de dólares em material militar que tinha sido

fornecido pelos soviéticos ou por seus aliados.

O sr. Kruschev se esquivou desta. Quando adicionei que acho que ele

está equivocado ao dizer que Israel era agressivo, porque necessita paz

mais que qualquer outro lugar no mundo para fortalecer seu país, ele se

virou para mim e disse: “Os EUA estão fornecendo armas a Israel”. Aqui o

dr. Gurewitsch interrompeu e disse: “Mas você lembra que os EUA votaram

com vocês na questão de Suez?”

O sr. Kruschev respondeu que lembrava muito bem, mas que era evidente

que os EUA queriam ficar bem com os dois lados. Eles não queriam perder

os árabes por causa do petróleo, e os árabes entenderam isso muito bem.

Então virou-se para mim para dizer quão estúpida ele achava a ideia de

que existia anti-semitismo na União Soviética. Eu não sabia que havia

muitos judeus em altas patentes no exército soviético, incluindo um

general judeu, e que havia um judeu enterrado dentro dos muros do

Kremlin?

Pensei que poderia adotar suas táticas de ataque nesse momento, e

disse: “De qualquer maneira, senhor, é muito difícil para qualquer judeu

deixar a União Soviética se ele desejar se estabelecer em Israel ou até

mesmo visitar o país”.

“Eu sei”, respondeu o sr. Kruschev sem hesitar; “mas chegará o tempo em que qualquer um que queira ir poderá fazê-lo”.

Eu disse então que achava que a União Soviética poderia ajudar se

estivessem querendo trabalhar ao lado dos Estados Unidos para conseguir

um entendimento entre Israel e os países árabes. Israel estava dispostoa

sentar com os representantes árabes e tentar resolver suas

dificuldades, mas os árabes sempre se recusaram.

O sr. Kruschev respondeu que sabia muito bem que os árabes cometiam

erros; mas nós precisamos lembrar que a União Soviética agia por uma

classe, não por um Estado. Israel consiste em todos os tipos de classes;

os soviéticos podiam agir pelos socialistas em Israel, não pelo Estado!

(Presumo que quando o sr. Kruschev falou em “socialistas”, quis dizer

comunistas.)

Não há dúvida que os soviéticos estão tentando integrar os judeus

completamente. Inclusive estão orgulhosos do fato de permitirem a várias

repúblicas manter suas próprias culturas, sua própria arte e linguagem.

Mas os judeus na União Soviética não estão numa república à parte; eles

estão espalhados em diferentes cidades. Acho que os soviéticos sentiram

que poderiam fazer bom uso dos cérebros dessas pessoas, mas eles os

querem como comunistas, não como um povo com uma cultura diversa e

talvez com outra crença política. É por isso que não existe um teatro

judeu na União Soviética. Eles permitem que atendam à sinagoga, assim

como permitem que as pessoas vão às igrejas ortodoxas ou batistas. Cada

uma destas religiões pode manter um certo número de rabinos ou

ministros. Mas não há uma escola judaica para crianças, já que eles

querem que os judeus frequentem escolas soviéticas comuns.

É bem verdade que os judeus ocupam altos postos nos ministérios entre

doutores, professores, cientistas, etc. Mas a cultura judaica

certamente não é encorajada, e estou segura de que um número

significativo de judeus ficaria feliz de obter permissão para visitar

Israel por algum tempo. Teremos que esperar para saber quando a promessa

do Sr. Kruschev de que “o tempo virá” será cumprida (isso só

acontece a partir de 1969, quando os judeus soviéticos passam a ter

direito à emigração. Já era presidente da URSS Leonid Brejnev, que

substituiu Kruschev).